如何过好这一生?

Posted on 2019-11-04最近学习陈海贤老师的《自我发展心理学》的一些课程,内心感慨。我们每个人从呱呱坠地开始就启动了在这个世界的一生。有的人开心、有的人悲伤、有的人富有、有的人贫穷,我们每个人都演绎着不一样的人生,但是所有人都希望可以过的充实、富有、幸福和开心,可以成为一个成功的人。

那么如何才能成功呢?我们先定义一下这里的“成功”,这里的成功不是说你要举世瞩目,也不是说你要很富有,也不是指你有无上的权利。这里的成功的定义是说,即使你是一个普通人,你也可以帮助到身边的人,可以为别人带来开心,自己也可以生活的很幸福。也许开心和幸福对于每个人都是不同的定义,不过没有关系,因为即使你自己本身,在这个世界也是独一无二的,所以也不会有完全相同的幸福和开心。只要开心和幸福,这一切对于你来说是开心和幸福就好了。

1. 开心、幸福与掌控

如何才能开心与幸福呢?我们生活在这个世界上,要经历生活、工作、学习等等很多的事情,除了和别人沟通相处,我们还需要和自己沟通交流。需要处理好和别人以及自己的关系,有困难的时候不但可以寻求帮助,也可以默默的鼓励自己。遇到开心的事情,不但可以一群人狂欢、还可以一个人窃喜。

自己内心和别人组成了这个世界。要开心和幸福,我们就要掌控我们与世界的关系。自己与世界相处的关系无非是自己内心、自己的行为和和与别人的关系三个方面。我把课程中的内容进行了总结,从心理认知、自我成长和社会关系等三方面掌控我们的人生,让我们可以开心和幸福。

心理认知:我们自己的内心世界

- 困难和磨练,成长的动力

- 掌控好自己可以控制的东西

- 以未来作为选择的目标

自我成长:成长的根本

- 走出自己的舒适区

- 成长型心态

- WOOP,成长只需要一点点

社会关系:与其他人的相处之道

- 关系的界限

- 角色的期待

- 非暴力沟通

2. 心理认知

困难与磨练,成长的动力

只有困难与磨练才可以使我们成长,人生的漫漫长河,我们一定会经历很多的事情,有些人在事情发生后就一蹶不振,有些人则可以奋起直追。我们面对困难,只有勇敢的去思考和行动,才能顺利的走出来。当你走出来的那一刻,不止是走出了困难本身,你的心智和心态也会发生潜移默化的成长。

纵观历史长河,每一个成功的人,都是经历过磨难,在与磨难不断的抗争中,塑造了自我的意志力和坚韧的品格,才为日后自己的成功鉴定了基础。

不要去畏惧困难,在困难中不断的去磨练自己,锻炼自己。只有经历过了风雨,才可以看到彩虹。

掌控好自己可以控制的东西

不记得在那本书上看到了类似的话,“人生的很多烦恼,都是由于想控制自己不能控制的东西”。

这个世界不是以任何人为中心的,我们每个人都不想被别人控制,所以我们也不能完全去控制别人。很多的事情都不是在我们能控制的范围内。天气的变化、事情的进展、儿女的思想等等,很多的事情都需要我们去释然的看待。

但是并不是说不能控制,我们就不管了。每件事情都有其中的一部分是我们可以控制的。我们要把自己能控制的那部分做到最好、做到极致、让它可以去影响整个事情的发展。这也许就是“谋事在人,成事在天”的道理。

以未来作为选择的目标

人生充满了选择,大到选择哪个学校读书、哪个单位工作,小到今天吃什么、坐哪一路车回家。

说起来可能很简单,但是面对选择的的时候很多人都很焦虑,因为那种顾此失彼的感觉是非常难受的,而且选择了一件事物,就相当于放弃了另外一个事物,并不是每个人都有这样的试错成本和勇气。

那么怎么才能做一次合理的选择呢?

课程中陈老师,归纳了两种选择的模式:

-

经济模式:选择都按照经济模式进行估算,通过价值的角度来估算选择的方向。

-

心理模式:选择的依据是最终和目标的达成一致,自己的目标是什么,用这个目标来指导自己做选择。

我们生活中的大部分选择都可以用心理模式进行选择,以我们自己的目标为导向进行选择,弱化经过和收益带来的选择干扰。

选择要脱离环境,从未来构想和自我创造的角度进行选择。如果只是根据目前的现状来选择的话,很难得到一个很好的结果。

3. 自我成长的路径

走出自己的舒适区

陈老师纠正了一个不同的观点,所谓的舒适区,其实不只是一种舒服的、放松的一种状态,而是一种我们习以为常的工作或者生活方式,其实这种方式可能很痛苦,但是我们已经适应了,对于我们来说那就是舒适区、我们没有改变的勇气。

改变舒适区就是改变我们之前的思考方式以及工作生活方式,用一些全新的视角和方法,来看待和处理我们的生活。比如工作或者生活中,我们已经习惯了某种方式,即使有更好的东西,我们也不愿意去改变和尝试。

课程中也推荐了一种改变的方式,你可以用新的方式和旧的方式,进行交替的使用,对比尝试结果,发现哪种方式更适合自己,逐步进行改变。

成长型心态

同样的半杯水,有的人就会认为:怎么只剩下半杯水了,有的人会认为:还好有半杯水呢!不同的心理状态就对应着我们对待问题不同的做法。

一生中我们会遇到各种各样的问题,要用积极的态度和发展的眼光去看待,我们概括为:成长型心态。

成长型心态是一种用乐观的心态和发展的想法去指导自己工作的一面,我们可以用这种心态对抗困难和压力,使自己更快速的成长。现在的社会节奏很快,生活的压力也很大,成长型心态也可以使我们自己避免过多的焦虑和压力,更好的自我成长。

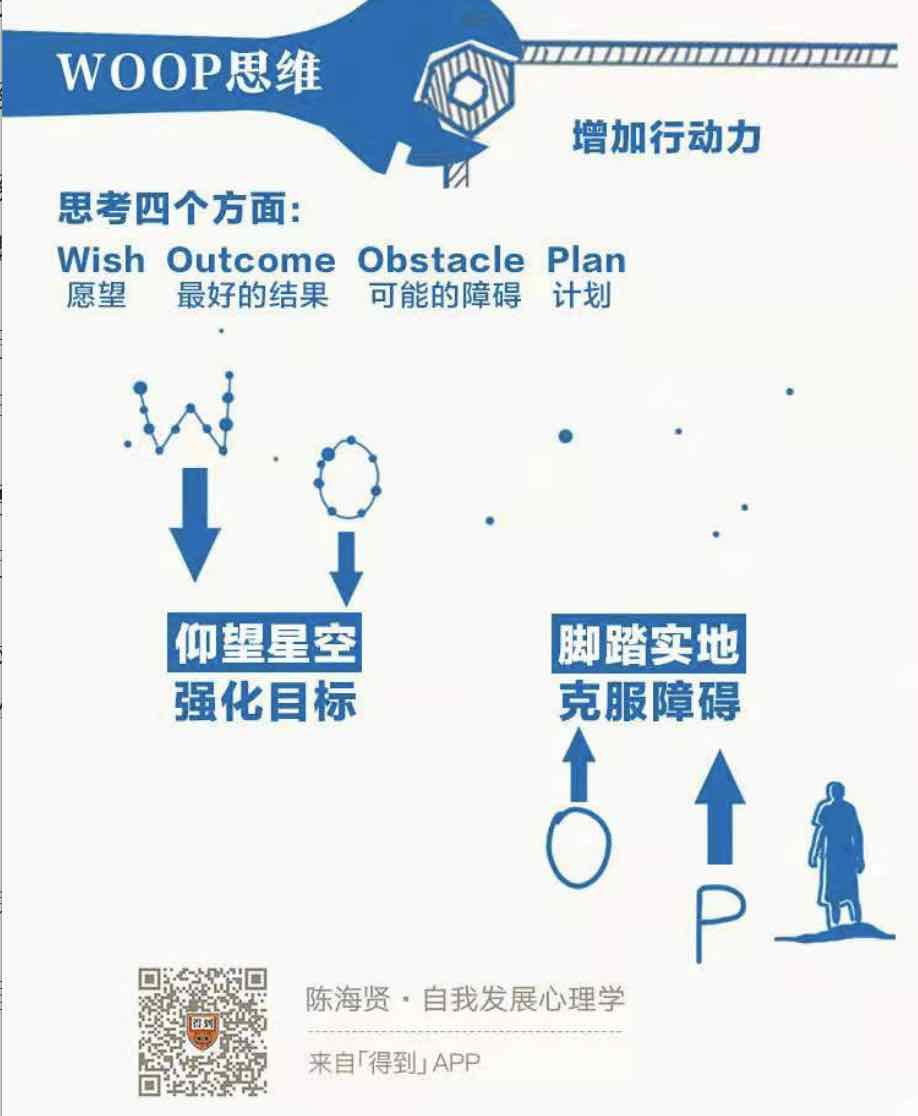

WOOP,成长只需要一点点

对于每个人都会有这样的经历:制定了一个目标,开始的几天还坚持的很正常,但是一周过去、半个月过去发现自己又回到了原点。

这里面有两个问题:

- 不要靠意志力来完成很多事情,因为那不是你内心真正想做的事情,内心是很痛苦的,是很难坚持下去的,那些号称自己使用意志力坚持下来的事情,其实是在过程中,将意志力转化成了其他的目标。

- 目标不要太宏大,要从点滴做起,逐步增强自己的自信心,一点一点地收获成就感,在一点点的加大自己的目标,逐步变成一个大的目标。

陈老师在课程中,还推荐了WOOP思维,在定制目标的时候,不但要思考好处,还要思考过程中的障碍。大多人只考虑了目标,没有考虑到目标执行中的困难。

WOOP思维:(如果…..就……)

- Wish: 你自己的愿望

- Outcome:最好的结果是什么

- Obstracle:可能遇到的问题和困难

- Plan:你自己的计划

运用WOOP思维,把自己的目标和实施的计划、困难进行进一步的细化,只要每天做出一点点改变,日积月累就会发现自己的改变很大。

4. 理清你我的关系

关系的界限

每个人生活在这个世界上,都有自己的意志和行为准则,就像我们前面讲的,不要试图去控制别人。例如:他就应该XXX。要是他XXX,这件事情就不会这样。这样的言语,我们都归结为:都是他的错。

关系是至少两个人来组成的,在关系中我们都应该努力的去做好自己的那部分,去影响和改变别人,而不是通过控制的方式。因为每个人都不想被别人控制。即使刚出生的小宝宝,他也会哭闹,不想被你控制。

我们每个人都是有关系界限的,团队的力量其实是每个人的力量,只要每个人都能做的很好,这个团队一定不会坏到哪里去。所以我们要看清关系的界限,不要去一味的埋怨别人,在自己的界限中,努力做好自己。

角色的期待

每个人在生活中,对自己和对别人都是有角色期待的。什么是角色期待,就是你在这个位置或者你扮演的这个角色,别人一定对你是有预期的。那么处理好这个预期就是令别人满意、令自己开心的一个重要过程。

理解和实现,别人对某个角色的预期,是我们获得开心和幸福的一个重要过程。如果自己不能满足角色的期待,那么就要想办法降低别人的预期或者想办法提升自己。

解决角色期待,最简单的办法就是:换位思考。想一下别人的预期是什么?

非暴力沟通

非暴力沟通,是马歇尔·卢森堡博士发明的一种特别的沟通方式,专门用来解决人们在沟通中的矛盾和冲突。因为这种沟通方式,博士还被提名为诺贝尔和平奖。

那么什么是非暴力沟通呢?他主要包含四要素:

观察、感受、需要、请求。

观察:强调的是,把我的观察和我的评价分开。我们习惯的方式,是用评价来表达意见。评价并不是事实,而是我们在加工事实的基础上形成的意见。

感受:表达感受。去表达自己的感受,通过把我真实的、甚至脆弱的部分暴露给别人,邀请别人来跟我一起真诚的理解和沟通。我们自己才是我们感受的根源,我们需要为自己的感受负责。

需要:说出我们的需要。说出自己的需要,但是需要注意的是,把自己的需要和对别人的期待分开,只专注自己的需要,而不要去想对方会怎么回应。这样才能好促进彼此的合作。

请求:说出我们希望别人可以做什么。但是,请求不是命令。如果我们提出请求的时候,给人的感觉是:如果他不答应我们的请求,就会受到惩罚。那我们提出的就不是请求,而是命令。

结束语:

这里只列举了自己感受比较深的几点,陈海贤老师的课程还是很不错的,也强烈推荐去学习。

[声明]除特别标注外,其它图片均来自网络

Changelog

- 2019-11-04 完成初稿.